迷わない!オープン就労とクローズ就労どっちがいい?自分に合う働き方診断ガイド

はじめに:自分らしく働くために知っておきたい就労スタイル

障害や病気と向き合いながら働くとき「オープン就労」と「クローズ就労」という二つの働き方があることをご存知でしょうか?

「障害を開示して働くべきか、それとも伝えずに働いた方がいいのか…」

どちらを選ぶか迷う方も少なくありません。

就職や転職を考える際、多くの方が直面するのが 「オープン就労」 と 「クローズ就労」 の選択です。

どちらが正解というわけではなく、体調や環境、将来の目標によって最適な選択は異なります。

本記事では、オープン就労とクローズ就労の基本的な違いやそれぞれのメリット・デメリットや具体的な働き方、さらに自分に合った選択をするためのポイントまで、わかりやすく丁寧に解説します。

この記事を読むことで、あなたの働き方やキャリアプランにぴったりの道を見つけるヒントがきっと得られます。

1. オープン就労とクローズ就労の基本を知る

まずは、オープン就労とクローズ就労の定義と、それぞれの特徴を理解することから始めましょう。

オープン就労とは?障害を開示して働くメリット

オープン就労とは、企業に自分の障害や病気のことを開示して働くスタイルです。

障害者手帳の有無に関わらず、病名や配慮してほしいことを企業に伝え、理解を得た上で就職します。

オープン就労の主な特徴

- 障害・病気の開示: 企業に障害名、症状、必要な配慮事項などを伝えます。

- 合理的配慮の提供: 企業は、障害特性に応じた作業内容の調整、勤務時間や休憩の変更、通院への配慮、職場の環境整備(PCの調整、座席の変更など)といった合理的配慮を提供します。

- 障害者雇用枠の活用: 障害者手帳を持っている場合、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用枠を利用することが一般的です。

- 支援機関との連携: 就労移行支援事業所やハローワークの専門窓口など、外部の支援機関と連携しながら就職活動を進め、就職後もサポートを受けられる場合があります。

💡オープン就労は、企業からの理解と配慮を得て、安心して長く働き続けたいと考える方に適しています。

クローズ就労とは?障害を伏せて働く自由と責任

クローズ就労とは、企業に自分の障害や病気のことを開示せずに、一般の採用枠で働くスタイルです。

障害の有無に関係なく、他の応募者と同じ条件で選考を受け、採用されて働きます。

クローズ就労の主な特徴

- 障害・病気の非開示: 企業には障害や病気のことを伝えません。

- 合理的配慮なし: 企業からの合理的配慮は基本的に受けられません。

- 一般雇用枠の利用: 健常者と同じ一般雇用枠で就職活動を行います。

- 自己管理の徹底: 自身の体調管理や症状のコントロールを自己責任で行う必要があります。

クローズ就労は、自分の能力やスキルを重視してキャリアアップしたい、障害の有無に関わらず評価されたいと考える方に選ばれることが多い働き方です。

2. オープン就労のメリット・デメリット

オープン就労を選ぶことには、どのような利点と課題があるのでしょうか。

オープン就労のメリット:安心して働ける環境

- 合理的配慮が受けられる: 自分の障害特性に合わせた業務内容、勤務時間、休憩、職場環境の調整など、必要な配慮を受けることができます。

これにより、体調を崩しにくく、無理なく働き続けることが可能です。 - 精神的な負担が少ない: 障害を隠す必要がないため、精神的なストレスが軽減されます。

困ったことがあれば、上司や同僚に相談しやすい環境が期待できます。 - 安定した雇用に繋がりやすい: 障害者雇用を前提としているため、企業側も長期的な雇用を視野に入れている場合が多く、安心して働き続けられる可能性が高まります。

- 支援機関によるサポート: 就労移行支援事業所やハローワークなどの専門機関を通じて就職した場合、就職後も定期的な面談や職場定着支援を受けることができます。

- 障害への理解促進: 企業内で障害に対する理解が進み、より働きやすい職場環境づくりに貢献できる可能性もあります。

オープン就労のデメリット:選択肢とキャリアパス

- 求人の選択肢が限定的: 一般雇用に比べて障害者雇用の求人数は少なく、希望する職種や業種が見つかりにくい場合があります。

- 給与水準が低い傾向: 一般雇用と比較して、給与や昇進の機会が限られることがあります。

これは、配慮を前提とした業務内容や責任範囲の差に起因することが多いです。 - 企業側の理解不足: まだ障害への理解が十分とはいえない企業もあり、形だけの配慮にとどまったり、適切な対応が行われなかったりする場合もあります。

- 業務内容が限定的になる可能性: 配慮の結果、担当できる業務が限定され、キャリアアップの機会が少なくなることがあります。

- 周囲の目が気になることも: 障害者であることを知られることに対して、周囲の目が気になる、特別扱いされていると感じるなど、精神的な負担を感じる方もおられます。

オープン就労には、安心して働ける環境や専門的なサポートが受けられるという大きな利点があります。

その一方で、求人の選択肢が限られたり、業務内容や給与・キャリアの面で制約が生じることもあります。

だからこそ、自分の体調や希望する働き方、将来のキャリアプランを踏まえながら、メリットとデメリットを冷静に比較し、自分にとって無理なく続けられる働き方を選ぶことが大切です。

3. クローズ就労のメリット・デメリット

次に、クローズ就労を選択した場合のメリットと課題を見ていきましょう。

クローズ就労のメリット:キャリアと自己成長

- 求人の選択肢が広い: 一般雇用枠で応募するため、職種や業種、勤務地など、非常に多くの求人の中から自分に合った仕事を選ぶことができます。

- 給与やキャリアアップの可能性: 能力や実績次第で、一般社員と同じように昇進や昇給の機会が得られ、高い給与水準も目指せます。

- 自身の能力が正当に評価されやすい: 障害の有無に関わらず、純粋に自身のスキルや経験、実績で評価されるため、自己肯定感を高めることができます。

- 特定の配慮がないことのメリット: 特定の配慮を必要としないため、業務内容や責任範囲が制限されず、幅広い仕事に挑戦できる可能性があります。

クローズ就労のデメリット:自己管理の徹底

- 合理的配慮が受けられない: 企業に障害を伝えていないため、体調が悪くなっても特別な配慮を求めることができません。

自身の体調管理はすべて自己責任となります。 - 精神的な負担が大きい: 障害を隠して働くことによる精神的なストレスやプレッシャーを感じることがあります。

特に、体調が優れない時に誰にも相談できない状況は大きな負担となり得ます。 - 体調悪化のリスク: 無理をして働き続けた結果、症状が悪化したり、長期休職や離職に繋がったりするリスクがあります。

- 適切なサポート不足: 困った時やトラブルがあった際に、障害者雇用枠のような専門の相談窓口や支援を受けることが難しい場合があります。

- 突然の体調変化への対応: 予期せぬ体調変化や通院の必要が生じた際、周囲に理解を得にくい、あるいは説明が難しいといった状況に陥ることがあります。

クローズ就労は、幅広い求人やキャリアアップの可能性など、自身の能力を最大限に発揮できるメリットがあります。

しかし一方で、障害を開示していないため合理的配慮が受けられず、体調管理や精神的負担はすべて自己責任となります。

自分の体調や生活リズム、支援の有無をよく考えた上で、無理なく働き続けられる環境を選ぶことが重要です。

4. あなたに合った働き方を見つけるためのチェックリスト

オープン就労とクローズ就労、どちらを選ぶべきかは、個人の状況や価値観によっても大きく異なります。

以下のチェックリストを参考に、自分に合った働き方を見つけてみましょう。

オープン就労が向いている可能性のある方

- 仕事内容や勤務条件に関して、具体的な配慮が必要な症状がある。

- 体調が安定せず、突発的な体調不良や通院の頻度が高い。

- 障害について周囲に開示することに抵抗がない。

- 精神的な負担を軽減し、安心して長く働きたいと考えている。

- 就職後も継続的なサポートを受けたい。

- 障害者手帳を所持している。

クローズ就労が向いている可能性のある方

- 障害の症状が比較的安定しており、自己管理が可能である。

- 体調管理については自信があり、特別な配慮がなくても問題なく業務を遂行できる。

- 障害の有無に関わらず、自身の能力で評価されたい、キャリアアップを目指したい。

- 求人の選択肢を広げたい。

- 障害を開示することに抵抗がある、または知られたくない。

- 高い給与や責任のある仕事を希望している。

5迷ったら専門家に相談!最適な働き方を一緒に考えよう

どちらの働き方を選ぶか迷う場合は、一人で抱え込まず、以下の専門機関に相談してみることをおすすめします。

- 就労移行支援事業所: 障害のある方の就職活動から職場定着までを総合的にサポートします。オープン・クローズ両方の相談が可能です。

- ハローワーク(専門援助部門): 障害者向けの求人情報を提供し、就職相談や職業訓練の案内などを行います。

- 地域障害者職業センター: 障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを提供します。

- 精神保健福祉センター: 精神疾患に関する相談支援を行っています。

- 主治医: 身体的・精神的な症状の安定度や、働き方による影響について医学的なアドバイスを得られます。

これらの機関では、あなたの障害特性や体調、希望する働き方などを総合的に考えながら、一人ひとりに合った最適な選択肢を一緒に考えてくれます。

さらに、各働き方に対応した具体的な求人情報や、利用できる支援制度についても丁寧に教えてもらえるので、安心して働く準備を進めることができるでしょう。

📝参考リンク

・京都障害者就業・生活支援センター

就職相談・長期定着支援、ジョブコーチ支援、職場訪問などの包括的支援を行っています 。

京都障害者就業・生活支援センター/京都市障害者職場定着支援等推進センター - 京都総合福祉協会

住所:〒606-0846 京都市左京区下鴨北野々神町26番地 北山ふれあいセンター 4階

- tel : 075-702-3725

- サービス実施区域

- 京都市内担当区域(南区及び伏見区を除く9つの行政区)※但し、南区・伏見区の方のご相談にも応じることが出来ます。

・京都障害者職業相談室・ジョブパーク「はあとふるコーナー」

職業相談、職業紹介、企業実習、定着フォローなどハローワーク連携で実施。

はあとふるコーナー(はあとふるジョブカフェ)/京都府ホームページ

住所:京都市南区東九条下殿田町70(新町通九条下ル)西館3階

- 電話:075-682-8915(パーク行こ)

- ファックス:075-682-4189(良いパーク)

- Eメール:info@kyoto-jobpark.jp

6. A型事業所で安心ステップ!オープン就労への道

「就労継続支援A型事業所」(以下A型事業所)は、障害のある方が雇用契約を結んで働きながら、一般企業への就職を目指す福祉サービスです。

A型事業所は、基本的に「オープン就労」を前提とした環境です。

利用者は自身の障害や病気を開示し、事業所はそれに応じた配慮を提供します。

A型事業所の主な特徴

- 雇用契約: 事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われます。

雇用契約を結ぶことで社会保険や雇用保険の対象になり、労働者としての権利が守られます。

また、給与は最低賃金以上で支払われるため、収入面でも安心です。

- 必要な配慮: 障害特性に合わせた業務内容や勤務時間の調整、休憩時間の確保など、きめ細やかな配慮が受けられます。

作業環境の工夫(座席の高さ調整、補助器具の使用など)や、ペースに合わせた仕事の割り振りも可能です。

体調や障害特性に応じて柔軟に調整できる点が、安心して働ける大きなメリットです。

- 就労支援: 一般企業への就職を目指し、PCスキルやビジネスマナー、コミュニケーション能力などを養うための訓練やサポートが提供されます。

PCスキルやビジネスマナーに加えて、時間の使い方やストレスの対処法など、実際の仕事で役立つスキルを少しずつ身につけられます。

さらに、職場での実践を通して経験を積むことで、一般企業で働く自信も自然に育ちます。

📝関連記事はこちらから

就労継続支援A型から一般就労へ:不安を乗り越えるための完全ガイド

一般就労での職場での悩みを解消|A型事業所からのスムーズな移行ポイント

当事業所トライアングルでは、利用者の皆さまが安心して成長できるよう、支援員が一人ひとりに寄り添いながら 知識・技術・コミュニケーション力の習得を丁寧にサポート しています。

さらに、模擬面接や履歴書添削、適職診断などの就職支援も充実。

将来のステップアップを見据え、実践的なサポートを行っています。

また希望者には 資格取得支援 も行い、将来のステップアップを応援しています。

- 職場定着支援: 事業所内で働く中で、体調管理や対人関係のスキルを身につけ、最終的に一般企業への移行を目指します。

体調管理や対人関係のスキル向上に加え、定期的な面談やフィードバックを受けながら自分の課題や改善点を確認できるため、一般企業への円滑な移行が可能となります。

A型事業所は、体調が安定していない方や長いブランクがある方でも安心して働ける環境を整えています。

作業内容や勤務時間は一人ひとりの体調や特性に合わせて柔軟に調整されるため、自分のペースで無理なく経験を積んでいくことができます。

就労継続支援A型事業所(以下A型事業所)は、障害や難病のある方が、雇用契約を結んだ上で支援を受けながら働くことができる福祉サービスです。

一般企業での就労が難しい方に対して、働く場と必要なサポートを提供し、将来的な一般就労を目指すことも可能です。

A型事業所の目的と役割

A型事業所の主な目的は、以下の通りです。

- 雇用契約を結ぶ: 利用者と事業所が雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われます。

- 働く機会の提供: 利用者の能力や適性に応じた仕事を提供します。

- スキルアップ支援: 職業訓練やビジネススキルの向上をサポートします。

- 一般就労への移行支援: 企業への就職活動をサポートし、定着支援も行います。

対象となる方

- 原則として18歳以上65歳未満の方

- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病をお持ちの方

- 一般企業への就職が困難な方で、A型事業所での就労を通じて一般就労を目指したいという意欲のある方

📝関連記事はこちらから

就労継続支援A型とは?対象・仕事内容・利用方法・選び方まで完全解説【2025年版】

【誰が利用できる?】就労継続支援A型の対象者とその条件を徹底解説

就労継続支援A型の雇用契約完全ガイド|初心者が知っておくべき給料・条件・注意点

7. まとめ:あなたらしい働き方を見つけよう

オープン就労とクローズ就労には、それぞれ異なるメリットとデメリットがあります。

どちらの働き方が最適かは、障害の種類や程度、症状の安定度、体調の自己管理のしやすさ、そして仕事に対する価値観によって異なります。

大切なのは、自分の状況を冷静に見つめ、無理なく長く続けられる働き方を選ぶことです。

- 安心して配慮を受けながら働きたい → オープン就労

- 自身の能力で評価され、キャリアアップを目指したい → クローズ就労

迷ったときは、専門機関を活用し、自分にとっての理想の働き方を思い描いてみましょう。

まずは専門家への相談や小さな一歩から。

行動を重ねることで、あなたに合った働き方がきっと見えてきます。

📝関連記事はこちらから

就労継続支援A型で一般就労を目指すには?必要な準備と具体的ステップを解説

【初心者向け】就労継続支援A型と就労移行支援の違いまとめ|自分に合う支援サービスの選び方

就労継続支援A型・一般就労・障害者雇用の違いをわかりやすく|あなたに合う働き方を診断!

【徹底比較】就労継続支援A型と特例子会社の違いとは?自分に合う働き方の選び方ガイド

8. よくある質問 (FAQ)

オープン就労とクローズ就労に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

-

クローズ就労で働いていますが、途中でオープン就労に切り替えることはできますか?

-

可能です。ただし、企業に障害を開示し、合理的配慮を求めることになりますので、企業との話し合いが必要不可欠です。職場の状況や企業の方針によっては、配慮が難しい場合や、現在の部署から異動となる可能性もあります。慎重に検討し、上司や人事担当者に相談してみましょう。

-

オープン就労で就職活動をする際、どのような準備が必要ですか?

-

自分の障害特性を正確に把握し、企業に伝えられるように整理しておくことが重要です。具体的に「どのような配慮が必要か」「どのような業務なら遂行できるか」を明確にしておきましょう。また、就労移行支援事業所などを利用して、履歴書作成や面接対策を行うことも有効です。

-

精神障害の場合、オープン就労とクローズ就労どちらが良いのでしょうか?

-

精神障害がある方の場合、症状の波があることや、ストレスが症状に直結しやすいことから、オープン就労の方が安定して働きやすいことが多いです。企業からの合理的配慮を受けることで、体調管理やストレス軽減に繋がりやすくなります。しかし、症状が安定しており、自己管理能力が高い場合はクローズ就労も選択肢になります。個々の状況によりますので、主治医や支援機関とよく相談して決めることが大切です。

🌱A型事業所を利用するまでの流れ - 安心の7ステップ

「利用してみたい」と思ったら、どのような手続きが必要なのでしょうか。

ここでは、利用開始までの基本的な流れを7つのステップで解説します。

- ①情報収集・相談

まずは、お住まいの地域の相談窓口に連絡し、A型事業所の利用について相談することから始めます。

・市区町村の障害福祉窓口: 障害福祉サービスに関する相談を受け付けています。

・障害者就業・生活支援センター(通称:なかぽつ): 障害のある方の就業面と生活面の一体的な支援を行う機関です。

・相談支援事業所: サービス等利用計画の作成支援など、障害福祉サービス全般の相談・調整を行います。

これらの窓口で、あなたの状況を伝え、A型事業所の概要や利用条件、手続きの流れについて情報収集を行いましょう。

- ②事業所の見学・体験

いくつかのA型事業所の情報を集めたら、実際に興味のある事業所を見学・体験利用することをおすすめします。

見学:事業所の雰囲気、行われている仕事内容、職員の対応などを直接確認できます。

気になることは積極的に質問しましょう。

体験利用: 実際に数日間、業務を体験してみることで、自分に合っているか、無理なく続けられそうかなどを判断できます。

この段階で、「どんな仕事をしてみたいか」「どんな支援があれば安心か」などを具体的にイメージしてみましょう。

気になるA型事業所を見学したり、体験利用を通じて、実際の職場環境や仕事内容を自分の目で確かめてみましょう。

- ③面接・適性確認

事業所で面接を受け、働く意欲や体調、適性などを確認します。

面接に合格すれば次のステップに進みます。

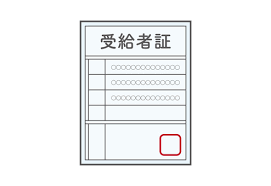

- ④障害福祉サービス受給者証の申請

面接通過後、障害者手帳や医師の診断書を用意し、市区町村の福祉課などに「障害福祉サービス受給者証」の申請を行います。

障害福祉サービス受給者証を申請するには、サービス等利用計画書が必要です。

相談支援専門員が、あなたの希望や状況に基づき、どのようなサービスをどのように利用するかをまとめた「サービス等利用計画案」を作成します。

この計画は、あなたがA型事業所で働く上で非常に重要な指針となります。

ご本人やご家族が作成して申請することも可能です。

市区町村の福祉課に提出し、審査の後、受給者証が発行されます。

※この受給者証は、障害福祉サービスを利用するために必須のものです。大切に保管しましょう。

📝関連記事はこちらから

【完全ガイド】就労継続支援A型を利用するには?障害福祉サービス受給者証の取得方法と注意点を徹底解説!

- ⑤雇用契約を結ぶ

受給者証の取得後、正式に事業所と雇用契約を結びます。契約内容や勤務条件について説明を受け、納得した上で契約を進めます。

- ⑥個別支援計画の作成

支援員と相談しながら、働き方や支援内容を具体的に計画した個別支援計画を作成します。

- ⑦利用開始

支援を受けながら実際に就労を開始します。

定期的に面談や計画の見直しを行いながら、働きやすい環境づくりを進めます。

まずは事業所やお住まいの地域の相談窓口での相談をしましょう。

ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要となります。

この流れは一般的なもので、自治体や事業所によって多少異なる場合があります。

📝参考(外部)リンク

就労継続支援A型事業所(全国版)|LITALICO仕事ナビ

就労継続支援A型事業所(京都市)|はたらきまひょ

🌈“やってみたい!”を応援する場所、トライアングルへようこそ!

💡「トライアングル」ってどんなところ?

名前に込めた想い──

「トライ(Try)=挑戦」

「アングル(Angle)=見方を変える」

そして「トライアングル」が大切にしている三つの視点:

利用者さん × スタッフ × 地域社会

この“バランスの三角形”が、私たちの出発点です。

🌱“作業”ではなく、“成長”を育む場所

私たちトライアングルグループは、京都市伏見区の藤森と竹田にて、就労継続支援A型事業所を運営しています。

(※竹田事業所はA型・B型の併設事業所です)

✨あなたの「できるかも」が「できた!」に変わる

✨あなたの「好き」や「得意」を一緒に見つける

✨あなたの「挑戦したい」を何度でも応援する

そんな“自分らしく働く”ことを目指す場所です。

💪不安があっても大丈夫。あなたのペースでOK!

「やってみたいけど不安…」

「うまくいかなかったらどうしよう…」

そんな気持ち、私たちはよくわかります。

だからこそ、失敗を恐れず挑戦できる“安心できる環境”を整えました。

🛠幅広いお仕事と支援体制

あなたの“やってみたい”に合わせて、さまざまな業務をご用意!

- 軽作業

- 創作・クラフト活動

- パソコン作業(SNS代行・ブログ作成・デザイン・動画編集など幅広い作業を提供)

- 在宅ワークも対応可能!

▶詳しくはこちらの「仕事の内容」もご覧ください。

就労に不安がある方も、ブランクがある方も、「挑戦したい」という気持ちがあれば、それだけで充分です。

さらに

📘資格取得支援

💼就職サポート

💬定期面談・個別相談

など、安心のサポート体制も充実!

💬まずは見学・体験からでもOK!

「ちょっと気になる」

「話だけでも聞いてみたい」

そんな方も、見学・体験を随時受付中!

あなたの“はじめの一歩”を、スタッフ一同あたたかくお迎えします。

✨あなたの未来、一緒に描いてみませんか?

「やってみたい」「挑戦してみたい」

——その前向きな気持ちこそが、すべてのはじまりです

あなたが思い描く「なりたい自分」を実現するために、トライアングルは全力で応援します。

どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。

🏢事業所のご案内

🔹トライアングル藤森(就労継続支援A型事業所)

〒612-0028

京都市伏見区深草飯食町840 セントラルプラザ1階

📞075-644-4123

🕘受付時間:9:00~18:00(土日休)

アクセス:

🚶京阪本線「藤森駅」 徒歩5分

🚶JR奈良線「JR藤森駅」 徒歩20分

🚌市バス「藤ノ森」停留所 徒歩2分

🔹トライアングル竹田(就労継続支援A型・B型事業所)

〒612-8446

京都市伏見区竹田中内畑町2番地 堀田ビル3階

📞070-3272-4349

🕘受付時間:9:00~18:00(土日休)

アクセス:

🚶近鉄・地下鉄「竹田駅」 徒歩8分

🚌市バス「竹田内畑町」停留所 徒歩1分

各事業所へのアクセスは「アクセス情報」をご覧ください。